時計の撮影方法「カメラマンとしては一般的なテクニックとマナー」

時計の撮影にはカメラマンだったら当たり前に使っているテクニックや、知っているであろうマナーのようなものがあります。

カタログやネットショップ等で見かける時計はどういうテクニックで撮影しているのか、いくつかご紹介したいと思います。

時計はどうやって立たせているのか?

ただ置いた状態ではこの様にイビツになってしまいます。

まぁ、物によっては綺麗にでるものもありますがベルトの形が綺麗にはならずどうしてもダサくなります。

これじゃあ・・・購買意欲もなくなってしまうかもしれませんね。

ハンズ等で売られている店舗用の時計スタンドってこんな感じですが、皆さんがよく見るような写真ではスタンドが写っていませんよね?

スタンドを消してしまえば良いのですが、有り物の時計スタンドでは商品によっては形が綺麗にならない事も多く万能ではありません。

同じ角度でしか撮影できませんしねw

と、いうわけで。

こんな感じで形を整えてあげてから立たせます。

私の出身スタジオ(小さな広告制作会社)ではアクリル板を使っていましたが、一般的なカメラマンは「アルミバンド」を使う事が多いかもしれません。

時計の加工用にプロ御用達ショップで売っているのでそちらが一般的なのかもしれません。

参考:銀一オンラインショップ「アルミバンド0.5mm厚」

会社にも備品として購入してあったので試しに使ってみたことはあったのですが。

なんとなく使いづらかったというのと、アクリル板のほうが傷つける事も無いだろうってことで今でもアクリル板使ってます。

アルミのいいところは固さ、アクリルは柔軟性がいいですね。

お好みの方をどうぞ!

針は「10時10分35秒」に合わせる

時計の針(時針・分針・秒針)ですが一番綺麗な形とされているのが「10時10分35秒」です。

カメラマンの皆さんは時計を撮るといったら条件反射で合わせ始めるのではないでしょうか?w

そんな私も当たり前のように合わせるこの時間ですが「時計が一番綺麗に見える」とされる時間と言われています。

まぁ、色々と諸説あるようなので正直なところ既に慣習になっている所もあるかもしれませんw

メーカーのカタログとかでは8分あたりも多いようなのですが、俺のやってきた仕事上は10分が多かったですねぇ。

きちんと重ねてしまうよりも少しずれてるくらいのほうが動きがあって良いのかもしれませんね。

さて、この時に「どういうことに注意しているか」ですが。

- 針が何本あるかを見せたい

- 下向きよりは上向きのほうが綺麗

- ブランドロゴ等が隠れないように

基本この3つに気をつけて撮影をしています。

特に秒針はブランドロゴが下についているものがあるので隠さないように撮影すると良いでしょうね。

完全に10時10分35秒だ!と決めてしまうのではなく、商品が良く見えるよう工夫し臨機応変に撮影したいですね。

撮影前はブロアーでゴミ飛ばし

時計はそんなに大きくない商品なのでゴミが付いていたら目立ちます。

なので撮影前にはゴミを飛ばしてから撮影することがとても大事です。

Photoshopでゴミを消す事はできますが、結構時間かかるので・・撮影時にサッとゴミを飛ばしておくのがいいですね。

撮影と画像処理が別の人で行なっている場合でもマナーとしてやるようにしたほうが評判は良いでしょう・・w

ブロアーは風を起こして小さなゴミを飛ばす便利な道具ですが、写真左のような手で握って風を起こすものと写真右のようなガスの力で風を起こすエアダスターというものがあります。

ガスは勢いが強く、背景のゴミを飛ばすのに便利で商品自体にはあまり使わないほうがいいです。

物によっては商品自体がぶっ飛びますからねw

細かいところはやはり手で!

時計のメインビジュアル撮り方色々

さて、肝心の商品の見せ方ですが。

時計の商品写真におけるメイン写真は、大きく分けて2種類です。

1つはケースからベルト部分を含めた全体を撮影する方法。

そしてもう1つは、時計の顔であるケース部分を写真一杯に写しこむ方法です。

場合によっては色違いを並べた集合カットもありますけどね~。

そういうイメージ的な集合カットとかはメーカー・ブランド提供の写真を使っている場合が多いのでここでは考えない事とします。

時計全体

時計全体を撮影する方法はやはり全体像がわかるのが良いですね。

自分の腕につけている所も想像しやすいのではないでしょうか。

ただ、似たような商品が沢山並ぶと差が付きにくく、わかりづらくなります。

商品の一覧ページはそんなに大きな写真を使えないので個人的にはメインビジュアルではなく、商品の詳細説明写真として使っていただくと良いのではないかと思っています。

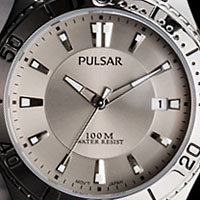

ケース部分アップ

時計の顔!ということでケース部分のアップをメインビジュアルとして使う方法です。

文字盤の色違い・アワーマーク(1時などのマーク)の違いがよくわかるのがとても良いところでしょう。

デメリットとしてはベルト部分だけが違う時計の場合はわかりづらい、ということですね。

ベルトの素材で商品を絞り込めるようにしたり、1ページでいくつかのベルトを選べるような販売方法をとれると良いかもしれませんね。

実際に納品した写真をご紹介

今年に入ってからから定期的に時計を撮影させていただいています。

今回サンプルとして撮影させていただいた商品もお客様からお借りしました。

(ありがとうございます!)

お客様より掲載の許可をいただきましたので実際に納品した写真を紹介したいと思います。

左から

- メインビジュアル(商品一覧にも使われる)

- 時計全体

- 背面

の3枚を納品させていただいています。

一番左がメインビジュアルとして撮影している写真で、時計全体ではなくケースを全面に写しています。

この写真は商品一覧で使われるときはかなり小さな写真になってしまうので、出来るだけ商品を写真一杯に写す事を意識して撮影しています。

この撮影では商品の説明を細かくするのではなく、イメージ主体の商品写真になっているかと思います。

時計を光らせる事、そして背景に黒デコラを使い時計の写り込み(下に写っている部分)を作ることで高級感と質感を演出することができているのではないでしょうか。

背景が白だと平坦になりがちですが黒を背景にもってくるとグッと写真が引き締まり、商品に高級感が出てきますよね!

〆

写真にアクリルのスタンドが写っていたり、針が10時10分になっていない商品写真を使っているショップはプロカメラマンが撮影していないショップかもしれませんねw

アクリル・アルミ板を使うのも10時10分に合わせるのも一度知れば出来ない事ではないのですが、やってみると意外に結構な手間のかかる作業です。

それらの時間がかかる作業を工夫を凝らし時間を短縮するノウハウを蓄積しているのが・・・プロでございますw

“時計の撮影方法「カメラマンとしては一般的なテクニックとマナー」” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。